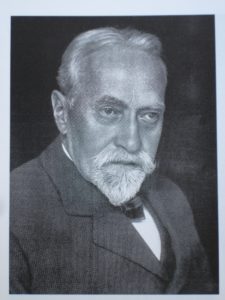

Gustaf Kossinna, ein Vordenker der „völkischen Archäologie“

Angewandte Germanomanie?

„Germanisches Gehöft“ – Illustration aus „Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit“ von Gustaf Kossinna (1926) (3. Auflage, Kabitzsch, Leipzig 1936).

Indiana Jones‘ Kampf gegen Nazi-Forscher hat bekanntlich einen wahren Kern. Den Archäologen des „Ahnenerbes“ der SS und ihren Rivalen vom „Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte“ des „Amts Rosenberg“ war kein Weg zu weit, keine Grabung zu aufwendig und kein Verbrechen zu schändlich, um dem „Dritten Reich“ neue Schätze zu gewinnen – und neues Material, mit dem sich die menschenfeindlichen Ziele der Nazis „historisch rechtfertigen“ ließen.

„Graben für Großdeutschland“ ist aber nur ein Teil der Wahrheit über „völkische Archäologie“.

Es wäre bequem, wenn sich die völkische Deutung der Ur- und Frühgeschichte auf die „archäologische Zweckforschung“ der NS-Zeit beschränken ließe. Dann wäre sie ein abgeschlossenes Kapitel der deutschen Geschichte, über das sich herrlich gruseln ließe, aber das heute nicht mehr relevant wäre.

Noch angenehmer wäre es, wenn „völkische Archäologie“ nur auf Pseudowissenschaftler vom Schlage eines Herman Wirth oder des Externsteinforschers Wilhelm Teudt beschränkt wäre und seriöse Wissenschaftler somit gar nicht betroffen wären.

Leider ist das nicht so.

Viele „völkische Gelehrten“ waren keine politischen Fanatiker und ihre Ansichten verstießen nicht gegen die damals üblichen Standards des Wissenschaftsbetriebs. Das trug dazu bei, dass sich die völkische Germanenideologie bis heute halten konnte. Völkischem Gedankengut hängen sogar Menschen an, die empört und zurecht bestreiten, Nazis zu sein.

Völkische Geschichtsdeutungen und der deutschnationale Germanenmythos sind weitaus älter als die frühesten Ansätze des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus. Völkische Archäologen gab es schon zu einer Zeit, als Adolf Hitler noch in einem Wiener Obdachlosenheim wohnte.

Die überwiegende Mehrzahl der völkischen Forscher entsprach auch nicht dem von weltanschaulichen und politischen Gegnern überzeichneten Bild skurriler Existenzen. Tatsächlich waren viele von ihnen etablierte und seriöse Wissenschaftler. Der völkische Urgeschichtler Gustaf Kossinna hasste „okkultistische Germanenschwärmer“ geradezu, und er wusste, warum. Versponnene Außenseiter, die womöglich so bizarre „Entdeckungen“ wie Guido „von“ Lists „erberinnertes“ Armanen-Furthark zu Grundlage einer ernst gemeinten Runeninterpretation machten, wurden schon zu ihrer Zeit von der akademischen Wissenschaft nicht ernst genommen. Sie sind heute nur noch in rechtsdrehend esoterischen Kreisen wirkmächtig – was schlimm genug ist.

Anders sieht es mit als seriös geltenden völkischen Wissenschaftlern wie eben Kossinna aus. Deren Lehren und deren Germanenideologie finden sich z. B. in Sachbüchern, im schlecht recherchierten „Histotainment“ und in vielen älteren Lehrbüchern und Nachschlagewerken. Gar nicht zu reden von den Köpfen der vielen völkisch denkenden „besorgten Bürgern“ und „national denkenden Konservativen“.

So wichtig die „Germanenideologie“, neben der „deutsche Leitkultur“ und dem „christlichen Abendland“ für die „alte“ wie für die „neue Rechte“ ist: Wir sollten uns hüten, den Begriff „Germanenideologie“ zu überdehnen.! Nicht jede Form des „Germanenkultes“ gehört hierhin. Ich persönlich bin der Ansicht, dass es die völkische Germanenideologie verharmlost, wenn sogar Spielzeug-Wikinger in ihre Nähe gerückt werden.

Die Germanenideologie zeichnet sich durch drei Grundannahmen aus:

- Seit „Urzeiten“, etwa seit der Ablösung des Neandertalers durch den anatomisch modernen Menschen in Europa, gäbe es eine „germanische“ bzw. „nordische“ „Rasse“ bzw. ein „arisches Urvolk“.

- Diese „nordische Rasse“ wäre anderen „Rassen“, Völkern und Kulturen überlegen. Das rechtfertigt und „erklärt“ dann auch z. B. die europäische Kolonialherrschaft über „farbige Völker“. Wo die „Germanen“ trotz ihrer natürlichen Überlegenheit ins Hintertreffen geraten, kann das folglich nur an den üblen Machenschaften von Juden und „Volksverrätern“ liegen, nebst den Folgen der „Rassenvermischung“. („Umvolkung“, „Kulturverlust durch Überfremdung“.)

- Germanen und Deutsche wären „blutsverwandt“, d. h. „echte Deutsche sind Nachkommen der alten Germanen“. Umkehrschluss: Wer nicht überwiegend „deutschen oder artverwandten Blutes“ sei, könne auch kein richtiger Deutscher sein oder werden. „Germanisch“ und „deutsch“ seien im Wesentlichen dasselbe, womit dann auch z. B. isländisches Kulturgut, da es unzweifelhaft „germanisch“ ist, als „urdeutsch“ vereinnahmt werden könne.

Die Germanenideologie ist nach heutigem Maßstäben wissenschaftlich völlig unhaltbar und war schon nach den Maßstäben ihrer Entstehungszeit rassistisch.

Noch heute braucht man nicht lange zu suchen, um von der „Germanenideologie“ geprägte Aussagen im Alltag und vor allem in aktuellen politischen Diskussionen zu finden.

Gustaf Kossinna – ein „Musterbeispiel“ eines seriösen völkisches Altertumsforschers

Gustaf Kossinna (1858 – 1931) war kein „Spinner“ oder „Pseudowissenschaftler“. Er war, jedenfalls was den überwiegenden Teil seiner Arbeit betraf, ein seriöser Gelehrter. Genau das ist der Grund, wieso sein Gedankengut weit über „rechtsextreme“ Kreise hinaus wirkte.

Gustaf Kossinna wurde 1858 im ostpreußischen Tilsit geboren. Er wuchs in einem bildungsbürgerlichen, aber nicht wirklich wohlhabendem, Umfeld auf. Anfangs sah es so aus, als ob er in wie sein Vater Gymnasiallehrer werden wollte: Von 1876 bis 1881 studierte Kossinna in Göttingen, Leipzig, Berlin und Straßburg klassische Philologie und Germanistik sowie deutsche Geschichte und Geographie.

Allerdings hatte ihn sein Berliner Professor Karl Müllenhoff für die germanische und indogermanische Vorgeschichtsforschung gewonnen. Müllenhoff vertrat dabei einen damals noch ungewöhnlichen modernen Ansatz; er strebte eine Vorgeschichtsforschung auf der Grundlager der interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Sprachwissenschaftlern und Archäologen an. Diese Zielvorstellung prägte auch Kossinna. Er war auf seinem Fachgebiet lange Zeit nicht der Reaktionär, als den ihn einige seiner Gegner hinstellten, sondern eher fortschrittlich.

1881 erwarb Kossinna mit seiner Dissertation „Die ältesten hochfränkischen Sprachdenkmäler“ den Doktorgrad in Philologie.

Nach Abschluss seiner Studien begann er sofort eine Laufbahn als wissenschaftlicher Bibliothekar, ein zwar auch nicht übermäßig gut bezahlter, aber sicherer „Brotberuf“, der ihm Zeit und Energie für seine wissenschaftliche Arbeit ließ. Er arbeitete in Halle, Berlin und Bonn, bis er 1892 endgültig nach Berlin zog. Er soll jede freie Minute seinen Studien über Germanen und Indogermanen gewidmet haben, und galt schon bald als angesehener Fachmann, auch auf dem Gebiet der archäologischen Vorgeschichtsforschung. Die kannte er allerdings nur aus der Theorie, er war mangels Grabungserfahrung bestenfalls „Schreibtischarchäologie“. Er sah in Ausgräbern eher Zuarbeiter, die das Material für die eigentlichen Wissenschaftler bereitstellten.

Schon ab den 1880er Jahren hatte Kossinna begonnen, Kleinfunde systematisch aufzunehmen. Über den hohen Wert dieser Materialsammlung ist sich die Wissenschaft einig; über den geringen Wert seiner Arbeitsweise, sich allein auf Kleinfunde zu stützen und Befunde beziehungsweise Beobachtungen im Gelände völlig außer Acht zu lassen, ebenfalls.

1896 hielt er in Kassel den Vortrag „Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland.“ Zu dieser Zeit bewegte er sich noch im Rahmen der etablierten akademischen Forschung, seine aus heutiger Sicht doch ziemlich nationalistischen bis rassistischen Thesen entsprachen auch international dem damals Üblichen. Im Mai 1900 erhielt Kossina den persönlichen Professorentitel. Obwohl ihm die praktische Erfahrung fehlte, wurde er 1902 zum außerordentlichen Professor für deutsche Archäologie an der Universität Berlin ernannt, der ersten deutschen Professur für einen Prähistoriker. 1909 gründete er die Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte, (später Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte bzw. „Mannus-Gesellschaft“).

Zunächst vorsichtig, dann immer deutlicher, näherte sich Kossina der völkischen Germanenideologie an. Er wurde Mitglied in völkischen Vereinen und pflegte persönliche Kontakte zu einzelnen Führungspersönlichkeiten der völkischen Bewegung. Schließlich führte ihn sein „Rechtsschwenk“ so weit, dass er der wahrscheinlich einflussreichste Germanenideologe innerhalb der akademischen Wissenschaft wurde.

In seinem 1911 erschienenen Buch „Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft“ arbeitete er „typisch germanische“ Eigenschaften heraus. Damit hatte er nicht nur den Anschluss an das Denken chauvinistischer und rassistischer Kreise endgültig vollzogen, sondern auch ein wichtiges Fundament für die Geschichtsideologie der Nazis gelegt.

Die Frage der ethnischen Funddeutung

Zurück zur der Zeit, als Kossinna noch Bibliothekar und „Freizeitforscher“ war. Er befasste sich damals mit einem seinerzeit hochaktuellen Gebiet: dem Problem der „ethnischen Deutung“ archäologischer Funde.

Wenn schriftliche Zeugnisse fehlen, und sie fehlen in der Urschichtsforschung fast immer, tappt ein Archäologe im Dunkeln, wenn es um die „Volkszugehörigkeit“ geht, denn auf einer Tonscherbe steht ja nicht etwa: „Dieser Krug wurde von einem Germanen gemacht.“

Heute ist es bei Funden aus einer schriftlosen Kultur aus gutem Grund verpönt, ethnische Zuschreibungen in der Art „das ist germanisch“ zu machen.

Es ist zum Beispiel nahezu gewiss, dass die Träger der Jastorf-Kultur zum selben Kulturkreis wie jene Völker gehörten, die Caesar und Tacitus später „Germanen“ nannten. Zeugnisse zeitgenössischer Schriftsteller oder archäologische Nachweise wie Inschriften, dafür, dass die Jastorf-Leute eine germanische Sprache sprachen, fehlen aber. Obwohl die Jastorf-Leute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit „Germanen“ im landläufigen Sinne waren, werden seriöse Historiker und Archäologen daher immer von der „Jastorf-Kultur“ und nie von „Germanen“ reden, jedenfalls in Fachpublikationen.

Diese Vorsicht resultiert nicht zuletzt aus den Exzessen der „völkischen Archäologie“ und aus dem politischen Missbrauch von ethnischen Zuschreibungen.

Allerdings ist es unanschaulich, ständig von „Kulturen“ und „Industrien“ zu reden, anstatt griffig und allgemeinverständlich von „Kelten“, „Germanen“ oder „Slawen“. Wenn eine ethnische Funddeutung gelänge, wäre die Urgeschichte außerdem an die geschriebene Geschichte des Altertums „angebunden“.

Völkisch gesonnen Vorgeschichtler haben noch ein weiteres, seht starkes Motiv für eine ethnische Funddeutung: Wie alle Germanenideologen gehen sie davon aus, dass zwischen den „Germanen“ und den Deutschen eine ethnische Kontinuität bestünde. („Unsere Vorfahren, die Germanen!“) Wenn die ethnische Zuordnung urgeschichtlicher Funde gelänge, dann könnte man vielleicht die „deutsche Geschichte“ bis zu den „Uranfängen der Menschheit“ fortschreiben.

Dass sich Archäologen mit der „ethnischen Zuordnung“ so schwer tun, überrascht eigentlich. Denn im Prinzip ist es einfach: Man geht von einer frühen historischen Kultur aus, von der man aus schriftlichen Quellen weiß, zu welchem Volk ihrer Träger gehörten. Z. B. wusste man damals schon aus zahlreichen Schriftquellen, dass die Träger der La Téne-Kultur Kelten waren. (Dass auch Menschen, die keine keltische Sprache sprachen und deren Gesellschaft nicht nach Art der Kelten organisiert waren, beispielsweise „la-tené-typische“ Methoden der Eisengewinnung und Schmiedekunst nebst dem kunsthandwerklichen Stil übernahmen, lassen wir der Einfachheit halber außer acht.) Dann beobachtet man die Abfolge der Kulturen in einem Gebiet, von dem man weiß, dass dort La-Tené-Leute, also Kelten, wohnten. Wenn es bei ihnen keinen kulturellen Bruch gibt, dann kann man mit einigermaßen guten Gewissen sagen: „Die Träger der Hallstatt-Kultur, die zeitlich der La-Tené-Kultur vorausging, waren ebenfalls Kelten.“

Das klingt zwar plausibel, ist aber fast nie so klar wie bei den Kelten im nördlichen Voralpenraum.

Einer der ersten, die so vorgingen, war der berühmte schwedische Urgeschichtsforscher Oscar Montelius (1843 – 1921). 1888 versuchte er nachzuweisen, dass die Vorfahren der wikingerzeitlichen Skandinavier, die sprachlich und kulturell „Nordgermanen“ waren, schon zur Steinzeit in den europäischen Norden eingewandert waren. Er ging davon aus, dass es im südlichen Schweden, im südlichen Norwegen und im heutigen Dänemark von der Jungsteinzeit über die Bronzezeit und Eisenzeit hindurch bis zum Mittelalter Besiedlungskontinuität gegeben hatte. Daraus folgerte er, dass die ganze Zeit hindurch Germanen bzw. Vorgermanen in Nordeuropa gelebt haben müssen.

Damit lieferte Montelius, der diese Hypothese mit aller wissenschaftlichen Vorsicht zur Diskussion stellte, ungewollt jenen Germanenideologen Argumente, die allzu gerne von „Steinzeitgermanen“ oder „der großartigen bronzezeitlichen germanischen Kultur“ reden.

Montelius war sich darüber im Klaren, dass frühestens seit der „Germanischen Lautverschiebung“ von „Germanen im engeren Sinne“ die Rede sein kann. Vor dieser Lautverschiebung, die nicht genau datiert werden kann, aber die sich wahrscheinlich erst nach 500 v. u. Z. ausbreitete, kann man allenfalls von „Proto-“, „Ur-“oder „Vorgermanen“ reden. Außerdem war Montelius Anhänger des Diffusionismus, der Theorie der Kulturausbreitung. Gleichheiten und Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Kulturen führte er auf ihren Kontakt miteinander zurück. Er sah „die Germanen“ also nicht als „frei von äußeren Einflüssen“ an.

Der berühmte deutsche Arzt, Anatom und „Universalgelehrte“ Rudolf Virchow (1821 – 1902), der lange Zeit auch der einflussreichste deutschsprachiger Prähistoriker war, ging bei der ethnischen Zuordnung archäologische Funde ähnlich vor. Zwei Burgwälle auf Rügen waren seit ihrer Zerstörung im Jahr 1168 nicht mehr besiedelt worden. Aus schriftlichen Quellen war bekannt, dass im 12. Jahrhundert Slawen auf Rügen siedelten. Deshalb erklärte Virchow die dort gefundenen Tonwaren für slawisch. Tonwaren mit den selben Merkmalen von anderen Fundorten bezeichnete er ebenfalls als slawisch, vor allem dann, wenn es in schriftlichen Quellen darauf Hinweise gab, dass dort Slawen bzw. Wenden gelebt hätten. Archäologen, die Virchows Beispiel folgten, ermittelten daraus die westslawischen Siedlungsgebiete des hohen und frühen Mittelalters – sehr zum Missvergnügen einiger deutschvölkisch gesonnener Historiker. Virchows Vorgehen hält im Großen und Ganzen auch modernen Maßstäben stand, auch wenn heute mit Bezeichnungen wie „slawisches Siedlungsgebiet“ sehr viel vorsichtiger umgegangen wird.

Bronzezeitliche und eisenzeitliche Funde aus der Lausitz ordnete Virchow dagegen, ganz pragmatisch, einem „Lausitzischen Typ“ zu. Funde aus anderen Regionen mit den selben Merkmale zeigten, dass es eine „Lausitzer Kultur“ gab, die von der Saale und der Spree bis zur der Donau, der Weichsel und der Mittelslowakei verbreitet war. Die Lausitzer Kultur wird auf ca. 1300 v. u. Z. (Bronzezeit) bis ca. 500 v. u. Z. (Eisenzeit) datiert. (Der eisenzeitliche Abschnitt wird auch als „Billendorfer Kultur“ bezeichnet.)

Die ethnische Zuordnung – also die Frage, ob die „Lausitzer Leute“ (Proto-)Germanen, (Proto-)Slawen oder etwa „Nordillyer“ waren, ließ Virchow offen, da es keine schriftlichen Quellen über sie gab. Daran hat sich wenig geändert, denn über die von den Trägern dieser Kultur gesprochene Sprache wissen wir nach wie vor mangels schriftlicher Zeugnisse nichts.

Viele von Virchows Zeitgenossen, allen voran Kossinna, waren in dieser Hinsicht „kühner“. Etwas vereinfacht lässt sich sagen, dass Kossinna sich nur für die Germanen und allenfalls ihre Vorfahren interessierte, was dazu führte, dass er „überall Germanen am Werk sah“, und dass er den Germanenbegriff zeitlich und ethnisch sehr weit ausdehnte.