Gustaf Kossinna, ein Vordenker der „völkischen Archäologie“ (2)

Kossinnas „siedlungarchäologische Methode“

Schon 1895 erwähnte der noch weitgehend unbekannte Bibliothekar und Germanist in einem Vortrag über „die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland“ die Möglichkeit, die Ausbreitung von Völkern aufgrund von archäologisch erkennbaren „Kulturprovinzen“ zu erforschen. Dennoch dauerte es bis 1911, bis Kossinna über seine „siedlungsarchäologische Methode“ im Buch „Die Herkunft der Germanen; zur Methode der Siedlungsarchäologie“ näher Auskunft gab.

Die Grundlage der „siedlungsarchäologischen Methode“ nach Kossinna war folgende These, die bald „lex Kossinna“ genannt wurde:

„Scharf umgrenzte Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder Völkerstämmen.“

Kossinnas siedlungsarchäologische Methode bezog sich dabei nicht etwa wie die moderne Siedlungsarchäologie auf die einzelne Ansiedlungen oder Siedlungslandschaften, sondern auf die ethnische Interpretation archäologischer Kulturgruppen. Im Prinzip handelt es sich bei seiner siedlungsarchäologischen Methode um einen Analogieschluss, der darauf abzielt, historisch überlieferte Zustände „in die Vergangenheit zu verlängern“. Im Falle der Germanen mindestens bis in die Jungsteinzeit und unter Umständen noch „ein paar Steine“ weiter, bis zur Ankunft des anatomisch modernen „Cro-Magnon-Menschen“ in Europa.

Umgekehrt erlaubte es die „lex Kosssinna“ die „Germanen“ bis in die deutsche Gegenwart zu verlängern – wozu dann allerdings die slawischen Siedlungsgebiete im späteren Deutschland als „zeitweilig slawisch besiedelte urgermanische Gebiete“ zurechtinterpretiert werden mussten. Kelten wurden von Anhängern Kossinnas teils als „Keltogermanen“ „germanisch vereinnahmt“, teils auch, wie die Slawen, als „volksfremde Siedler“ ausgegrenzt – wie es gerade passte. Am Einfachsten machten es sie jene, die eine „nordisch-germanische Rasse“ postulierten, was den Unterschied zwischen Germanen und Kelten irrelevant machte – schließlich wären „reinrassige“ Gallier wie die „reinrassigen“ Germanen ja groß und blond gewesen. Archäologen, Historiker oder Volkskundler, die es wagten, darauf hinzuweisen, wie groß der kulturelle und politische Einfluss des römischen Reiches auf die Germanen gewesen war, wurden von Kossinna-Anhängern als „Römlinge“ diffamiert.

„Kulturvermischungen“ oder „Kulturübertragungen“ unterschiedlicher Stämme hielt Kossinna, anders als z. B. der „Diffusionist“ Montelius, für „schwer denkbar“. Daraus folgte für ihn, dass es zwischen den „Kulturprovinzen“ immer scharfe Grenzen gegeben haben müsse – entsprechend den politischen Grenzen späterer Epochen. Zudem schloss er einen Handel zwischen den „Kulturprovinzen“ aus, weil er Handel und Verkehr zwischen weit entfernten Gebieten in der Vorzeit für „ein Unding“ hielt. In diesem „Isolationismus“ folgten ihm viele völkisch denkende Vorgeschichtler, obwohl es schon zu seiner Zeit viele Hinweise auf einen regen bronzezeitlichen Fernhandel gegeben hatte. Wenn z. B. im bronzezeitlichen Mykene Griffzungenschwerter mitteleuropäischen Typs gefunden wurden, war für Kossinna-Schüler wie den später als „Naziarchäologen“ berüchtigten Hans Reinerth klar, dass „Germanen“ nach Griechenland eingewandert sein müssen und dort siedelten – ein Kulturaustausch passte nicht in ihr Weltbild.

Kossinna war, entgegen der Behauptungen seiner „Fans“ und seines zeitweiligen großen Einflusses, kein Bahnbrecher der Vorgeschichtsforschung. Als „Schreibtischarchäologe“ kümmerte er sich um Kleinfunde in den Museen und ihre geographische Verbreitung, wobei er das Hilfsmittel der Fundkarten verwendete und mitunter auch manipulativ missbrauchte. Da er zur Geländearchäologie keine Verbindung hatte, überraschte es auch nicht, dass seine „siedlungsarchäologische Methode“ wenig zur späteren Siedlungsarchäologie beitrug. Bestenfalls könnte man ihn „Anreger“ oder „Ideengeber“ nennen. Das von ihm versprochene große wissenschaftliche Werk, in dem er sein Quellenmaterial darlegen und seine Methode eingehend erläutern wollte, blieb aus.

Als seine beste Arbeit, die wenigstens eine Ahnung von den Möglichkeiten der Siedlungsarchäologie gibt, gilt der Aufsatz „Verzierte Lanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen“ (1905). Bezeichnenderweise ist es ein Aufsatz über eine Detailfrage.

Kossinna vermied eine klare Definition von „Volk“ und „Völkerstämmen“, was seine „lex Kossinna“ bestenfalls auf eine Faustregel reduzierte und zum Einfallstor für ideologische Geschichtskonstrukte machte. Seine eigene Methode wandte er inkonsequent an. Er argumentierte gern mit Einzeltypen, auch wenn er immer wieder das Gegenteil behauptete, und zeigte mitunter Grabungsbefunden, die nicht zu seiner Überzeugung passten, einfach keine Beachtung.

Sogar auf einem Gebiet, auf dem er ohne Zweifel Pionierarbeit leistete, der Verbindung von Archäologie und Sprachwissenschaft bzw. Anthropologie, „schluderte“ Kossinna: Er vermischte die verschiedenen Disziplinen auf methodisch nicht adäquate Weise.

Kossinnas Siedlungsarchäologie beruhte nicht nur auf unbegründeten rassistischen Völkervorstellungen, sondern auch auf sehr vielen unbewiesenen Behauptungen – von seinen unklaren Definitionen ganz zu schweigen.

Carl Schuchardt: Grabungsfachmann und „Gegenspieler“ Kossinnas

Der prominenteste und einflussreichste deutsche „Urgeschichtler“ war Anfang des 20. Jahrhunderts neben Gustav Kossinna sein „Rivale“, der Archäologe Carl Schuchardt (1859 – 1943).

Im Gegensatz zu Kossinna war er ein erfahrener Ausgräber. Carl Schuchardt kam von der klassischen Archäologie. Seine erste Arbeit schrieb er über die Ausgrabungen Heinrich Schliemanns in Troja, Tiryns, Mykenä, Orchomenos und Ithaka. Später erhielt er auf Vorschlag Theodor Mommsens ein Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, mit dem er 1885/86 Griechenland und die Türkei bereiste, wo er an den Ausgrabungen in Pergamon teilnahm.

1888 wurde Schuchhardt Direktor des Kestner-Museums in seiner Heimatstadt Hannover. Seine in der klassischen Archäologe erworbenen Fähigkeiten nutzte er dieser Stellung für archäologische Forschungen „in der Heimat“, vor allem im Bereich der Burgenforschung. So ein Wechsel des Arbeitsgebiets war damals noch selten. Er wurde sowohl von klassischen Archäologen, die oft auf die „Lehmhütten-Ausgräber“ herabsahen, wie auch von in Deutschland arbeitenden Archäologen, die oft aus der Volkskunde kamen und zum „Heimatpatriotismus“ neigten, beargwöhnt. Trotz dieser Anfeindungen wurde Schuchardt aufgrund seiner Grabungserfolge und seine bahnbrechenden Methoden ungewöhnlich prominent. Im Jahr 1901 war er einer der Mitbegründer der Römisch-Germanischen Kommission.

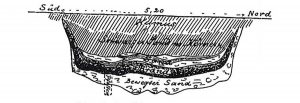

Schuchardt war einer der ersten Archäologen, die anhand von Bodenverfärbungen längst vernichtete Bauten, vor allem die vergängliche Holzbauten, nachwiesen. Er gilt als Begründer der „Pfostenlochmethode“: Pfostenlöcher heben sich als in der Regel dunklere Verfärbung vom helleren umgebenden Erdreich ab. Das Rekonstruieren von Holzbauten anhand von Pfostenlöchern ist heute eine Standardmethode der Archäologie. Schuchardt wird der bekannte Archäologen-Ausspruch: „Nichts ist dauerhafter als ein ordentliches Loch!“ zugeschrieben.

Zum ersten Mal spielten die Pfostenlochmethode bei den Ausgrabungen am römischen Limes in den 1890er Jahren eine wichtige Rolle. Sehr wichtig wurden sie dann bei der Ausgrabung und Rekonstruktion des ganz aus Holz gebauten römischen Legionslager Haltern in Westfalen, das mit älteren archäologischen Methoden gar nicht erfassbar gewesen wäre. Anhand der Struktur der Pfostenlöcher erkannte Schuchardt auch die innere Struktur der „Römerschanze“ bei Potsdam, einem Ringwall der Lausitzer Kultur, der später slawisch überbaut worden war. Schuchhardt und Albert Kiekebusch (interessanterweise ein Schüler Kossinnas) verfassten dabei in ihren Grabungspublikationen ausführliche Beschreibungen zu Entstehung und Aussehen von Pfostenlöchern im archäologischen Befund. Später grub Kiekebusch mit der Pfostenlochmethode ein ganzes bronzezeitliches Dorf bei Berlin-Buch aus, was Schuchardts Methode noch bekannter machte.

Das Erkennen von Pfostenlöchern ist eine der Grundlagen der Siedlungsarchäologie. Eigentlich wäre das eine gute Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit dem „Siedlungsarchäologen“ Gustav Kossinna gewesen – der innovative und sorgfältige „Ausgräber“ und der sprachwissenschaftlich geschulte „Schreibtischforscher“ hätten sich ergänzen können. In der Realität waren sie Rivalen. Diese Rivalität ist wahrscheinlich auf das als zänkisch und verbittert beschriebene Naturell Kossinnas zurückzuführen. Er war offensichtlich unfähig, sachliche Kritik als solche hinzunehmen. Schuchhardt versuchte wiederholt, zumindest ein kollegiales Verhältnis zu Kossinna herzustellen, was aber angesichts Kossinnas Verbitterung über vermeintliche Zurücksetzungen aussichtslos war.

Carl Schuchhardt unterschied sich in seiner Auffassung von Vor- und Frühgeschichte deutlich von Gustaf Kossinna. Während sich Kossinna auf „die Germanen“ und allenfalls deren Vorfahren fokussierte, hatte Schuchhardt die größeren europäischen Zusammenhänge im Blick. Wo Kossinna sich auf Kleinfunde in Museen und Privatsammlungen bezog, sah Schuchhardt in der Archäologie, egal ob klassisch oder prähistorisch, eine „Wissenschaft des Auges und der Hand“.

Der „Vorgeschichtlerstreit“ eskaliert

Die fachliche Rivalität zwischen Schuchardt und Kossinna war ins Persönliche gekipppt, als Schuchardt 1908 zum Direktor der Vorgeschichtlichen Abteilung des Völkerkunde-Museums in Berlin ernannt wurde – ein Posten, für den sich auch Kossinna beworben hatte. Kossinna, der immer noch ein verhältnismäßig schlecht bezahlter außerordentlicher Professor war, meinte, die gut dotierte Direktorenstelle hätte von Rechts wegen eigentlich ihm zugestanden. Für Kossinna, der keinerlei Grabungserfahrung hatte, war Schuchardt ein „Nichtfachmann“, da er kein Germanist war. Inwieweit das auch „Gegendünkel“ des Prähistorikers gegen die seinerzeit nicht selten dünkelhaften klassischen Archäologen war, kann nur vermutet werden. Überliefert ist jedoch, dass Kossinna Schuchardt zu den „Römlingen“ zählte, zu den (angeblichen) „Germanenverächtern“.

Dass Kossinna sein versprochenes wissenschaftliches Grundlagenwerk Jahr um Jahr schuldig bliebt, verärgerte seine Fachkollegen. Kossinna schien diese Verärgerung, wie schon Schuchardts beruflichen Erfolg, sehr persönlich zu nehmen. In seiner Enttäuschung griff Kossinna Andersdenkende immer bissiger an. Außerdem neigte er sich verstärkt jenen zu, die ihm bereitwillig Beifall spendeten: den völkischen Germanenideologen.

Schuchardt wollte Kossinna dennoch an der Gründung der „Prähistorischen Zeitschrift“ beteiligen, das scheiterte aber an der Intervention der von Rudolf Virchow gegründeten „Berliner Anthropologischen Gesellschaft“.

Diese abermalige Zurückweisung erboste Kossinna so sehr, dass er 1909 eine eigene „Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte“ gründete. Sie und ihre Zeitschrift „Mannus“, benannt nach dem von Tacitus genannten legendären Urahnen der Germanen, wurden zum Sammelbecken völkisch denkender Historiker, Archäologen und Volkskundler. Für Kossinna wurde die „Mannus“ und die ihr angegliederte „Mannusbücherei“ zur „Richtstätte“, in der er gegen nicht-völkische Wissenschaftler im Allgemeinen und gegen Carl Schuchardt im Besonderen polemisierte.

Auf der dritten Hauptversammlung der von ihm gegründeten „Deutschen Gesellschaft für Vorgeschichte“ in Koblenz 1911 hielt Gustaf Kossinna dann jenen Vortrag, der den Kern seines bekanntesten und berüchtigtsten Buches „Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft“ bildete.

Seine enthusiastische Verherrlichung der Germanen und sein flammender Appell an die Berliner Akademie, doch der deutschen Vorgeschichte mehr Beachtung zu schenken, war erfolgreich. Die Akademie schenkte dem Thema mehr Beachtung, indem sie einen prominenten deutschen Vorgeschichtsforscher in ihre Reihen aufnahm. Allerdings dürfte es nicht Kossinnas Wünschen entsprochen haben, dass dieser herausragende Prähistoriker ausgerechnet Carl Schuchardt hieß. Gustaf Kossinna fühlte sich einmal mehr missachtet und witterte gegen ihn gerichtete Verschwörungen.

Am 16. Mai 1913 kam einer der größten Schatzfunde, der je auf deutschem Boden gemacht wurden, ans Licht. Auf dem Gelände eines Messingwerkes bei Eberswalde nordöstlich von Berlin wurde eine Baugrube für ein Arbeiterwohnheim ausgehoben. Dabei stießen die Bauarbeiter auf ein Tongefäß. Aus diesem Gefäß schimmerten acht goldene Schalen, gefüllt mit Ringen, Armbändern, Barren und Gusskuchen aus Gold. Insgesamt wog der Schatz 2,59 kg und bestand aus nicht weniger als 81 Gegenständen aus massivem Gold. Der Inhaber des Messingwerkes, Aron Hirsch, zahlte den Entdeckern einen Finderlohn und schenkte den Schatz dem Staat, repräsentiert durch den deutschen Kaiser. (Er schenkte ihn nicht Kaiser Wilhelm II. persönlich, wie es manchmal heißt.) Der Schatz von Eberswalde ging an die Vorgeschichtliche Abteilung des Völkerkundemuseums in Berlin, wo er archäologisch untersucht und später ausgestellt werden sollte.

Der Schatz war möglicherweise das Depot eines Kaufmanns, vielleicht aber auch das Depot einer hochgestellten Persönlichkeit. Er wird auf das 10. oder 9. Jahrhundert v. u. Z. datiert, fällt also in die Periode der mitteleuropäischen Spätbronzezeit und lässt sich der Lausitzer Kultur zuordnen. Einige der Fundstücke zeigen die typischen Merkmale der als „frühkeltisch“ geltenden Hallstatt-Kultur, was auf Fernhandel oder Kulturaustausch hindeutet.

Carl Schuchardt, als Direktor der Vorgeschichtlichen Abteilung und ausgewiesener Prähistoriker, wurde damit beauftragt, eine aufwendige und umfangreiche Publikation des wertvollen Fundes herauszugeben. Das dauerte natürlich seine Zeit, weshalb jemand anderes mit einem schmalen Buch über den Goldschatz Schuchardt zuvor kam. Dieser „Jemand“ war Gustav Kossinna, Der Titel des Buches ist bezeichnend: „Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde und die goldenen Kultgefäße der Germanen.“

Kossina datierte den Fund zwar ungefähr richtig auf „etwa 1.000 vor Christus“, aber schrieb sie ohne weitere Beweise den Germanen zu. Er deutete die Schalen als „Kultgefäße“, getreu dem oft bespöttelten Prinzip: „wenn du keine Ahnung hast, was es ist, nenn es kultisch“. Einen Kulturaustausch mit der Hallstatt-Kultur hielt er für ausgeschlossen. Abgesehen davon griff der völkische Gelehrte seinen Rivalen Schuchardt auf höchst polemische Art persönlich an. Unter anderem warf Kossina Schuchardt vor, ein Anfänger auf dem Gebiet der Vorgeschichtsforschung zu sein und nicht einmal die einschlägige Fachsprache zu beherrschen.

Schuchardt, war über den Schnellschuss sehr verärgert und antworte gereizt, dass Kossinnas „Kampfschrift“ ein „flüchtiges und unsympathisches Machwerk“ sei. Er bemängelte unter anderem Kossinnas geringe Bereitschaft, sich an die Regeln der Wissenschaft zu halten und dessen dogmatische Germanenideologie.

Für Kossinna und seine Anhänger war die Sache jedoch klar: Der Schatz wäre eindeutig germanisch und ein bedeutsamer Beleg für den hohen Kulturstand der Germanen in der späten Bronzezeit – gleich oder höher als jener der Griechen dieser Epoche.

Spätestens seit „Eberswalde“ war der Streit zwischen Kossinna und Schuchardt und ihren jeweiligen Anhängern kein „Gelehrtenkleinkrieg“ mehr. Er eskalierte zur ideologisch geprägten, geschichtspolitischen Auseinandersetzung.

Pingback: Gustaf Kossinna, ein Vordenker der „völkischen Archäologie“ - Asatru zum selber Denken - die Nornirs Ætt